| 研究代表 | 金沢工業大学工学部電気電子工学科 教授 作道訓之 |

| U R L | http://www2.kanazawa-it.ac.jp/sakudo-l/ |

| 参画機関 | 金沢工業大学、石川県工業試験場、岡山大学、石川工業高等専門学校、澁谷工業株式会社 金沢大学 |

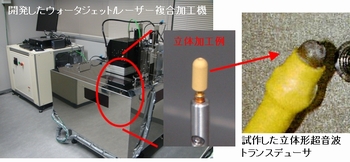

心臓の冠動脈血管内の狭窄や閉塞を詳しく診断するため、血管内にカテーテルを挿入する IVUS(血管内超音波診断)が用いられることがあるが、従来のIVUSはトランスデューサ側方を 測定できるが、前方は測定できないため、完全閉塞の疾患には対応できない欠点がある。閉塞した血管の診断には、前方と側方を同時に 測定するトランスデューサの開発が望まれていた。そこで、圧電素子膜を立体的に形成し、素子分離、配線する方法を新しく開発し、 砲弾型をした3次元表示が可能な立体形状の超音波トランスデューサを開発する。

(担当:金沢工業大学作道研究 室他)

2.大血管内視鏡の開発

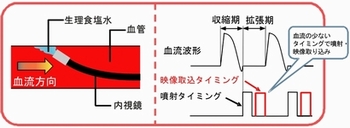

血管内腔の動脈硬化病変(プラーク)などの性状(大きさ、形状、色調等)を内視鏡により「目視観察」したいという臨床的ニーズは 極めて高く、このために「血管内視鏡」が開発され、臨床 現場で汎用されている。しかし、市販内視鏡はバルーンを用いて血流遮断する必要があるため適用対象は冠状動脈などの細い血管に限られ、 大動脈などの大血管には適用不可能である。一方、 解離性大動脈瘤に対する予防的治療として「ステントグラフト治療」が普及する中、大血管内腔を「目視観察したい」という要求は増加 しつつある。そこで本プロジェクトでは血流遮断することなく大血管内腔を観察可能な内視鏡システムの具現化を目標として研究を進めている。

(担当:金沢大学山越研究室他)

1.高速3次元血管内超音波診断装置(4D-IVUS)の開発

|

|

|

|

|

図1-2 開発したスパッタ成膜/イオン注入複合装置 |

|

|

|

|

2.大血管内視鏡の開発

| 血流を遮断することなく大血管内腔を観察するため、図2 -1に新す方法を新たに考案した。図2 -2 はこのために新たに試作したプロトタイプ内視鏡の概観を示したもので、基本的には首振り機能を有する直視鏡である。先端部にはイメージガイド、ライトガイド、生理食塩水の噴射チャネル、様々の操作が可能な鉗子を挿入する鉗子チャネルが設置されている(図2 -2 右上参照)。 | |

|

|

|

|

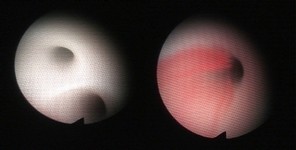

上記内視鏡及び新たに試作した噴射制御・画像処理装置により大血管内可視化システムを構築し in vitro 試験により可視化性能を確認した後、ブタを用いたin vivo 性能試験を行った。 体重約30㎏のブタを用いて全身麻酔下に腹部大動脈より逆行性にプロトタイプ内視鏡を挿入し、 大動脈弓部内壁面の可視化を試みた。図2 -3 は実験結果例を示したもので、生理食塩水の噴射により腕頭動脈分岐部(左)が鮮明に可視化可能であることが 判る。また同右図では分岐枝に流入する血液の様子が明瞭に捉えられており、臨床医学のみならず血行力学研究等の基礎医学分野への適用も期待できる。 |

|

図2-3 試作システムによる大動脈弓部可視化画像例: 腕頭動脈分岐部(左)と血液流入の様子(右) |

|

1. 高速3 次元血管内超音波診断装置(4D-IVUS)の開発:開発する4D-IVUS診断装置はもちろんであるが、立体形状の超音波トランスデューサとそれを作製 するためのプロセスも世界にはない。開発する装置は大動脈、冠動脈血管のみに留まらず、さらなる小型化によって脳血管への応用が期待できる。さらには、 立体的に超音波素子を配置したトランスデューサの産業応用も期待できる。

2 . 大血管内視鏡の開発:胸部あるいは腹部大動脈瘤に対するステントグラフト治療の実施例数は 近年著しい伸びを示しており、そのための支援技術(例えば挿入位置確認等)の要求は今後益々高まるものと予想され、アンギオのように大型の装置を必要 とせず、かつX線被爆の心配も無い本法の潜在的ニーズは極めて高いと考えられる。今後事業化に向けては内視鏡の改良化研究に対して技術的支援を提供 できる企業パートナーを探し出すことが急務である。